Voto retrospectivo

Karolina Gilas

La decisión de por quién votar es un proceso complejo influenciado por múltiples factores. Sin embargo, la valoración del desempeño del gobierno actual destaca como uno de los elementos más determinantes. Esto se conoce como “voto retrospectivo”: las personas basan su elección no tanto en un análisis prospectivo y racional de las propuestas, sino en su percepción sobre la gestión del partido en el poder.

En otras palabras, el voto opera en buena medida como un premio o castigo para el partido en el gobierno. Si la ciudadanía considera que el gobierno ha sido eficaz y ha mejorado sus condiciones de vida, tienden a recompensar a ese partido con la renovación de su confianza en las urnas. Por el contrario, si sienten que la administración ha sido incompetente o corrupta, la castigan votando por la oposición.

Esta lógica del voto retrospectivo tiene un fundamento intuitivo. Después de todo, la mejor predicción del comportamiento futuro de un gobernante es su comportamiento pasado. Si un partido ha demostrado ser capaz de manejar adecuadamente el país es razonable esperar que continúe haciéndolo. Y si ha fallado es comprensible querer probar con una alternativa diferente.

Pero ¿qué aspectos específicos de la gestión gubernamental son los que más peso tienen en la evaluación de las y los votantes? Los estudios sugieren que la situación económica es el factor predominante. Indicadores como el crecimiento, el empleo, la inflación y el poder adquisitivo son clave. Si la economía va bien, el oficialismo cosecha los réditos; si va mal, paga los platos rotos. Este aspecto lo tenía muy claro Bill Clinton, al definir su estrategia electoral a través de la frase “es la economía, estúpido”.

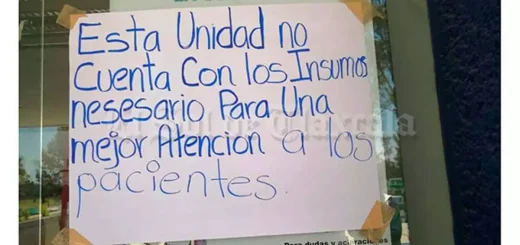

Otros elementos relevantes son el manejo de crisis (desde desastres naturales hasta conflictos sociales), el cumplimiento de las promesas de campaña, los escándalos de corrupción, la efectividad de las políticas públicas y el liderazgo proyectado por el presidente. Todos estos factores moldean la imagen que la ciudadanía tiene del gobierno y, por ende, su intención de voto.

La teoría del voto retrospectivo ayuda a entender patrones electorales históricos. Por ejemplo, la reelección de un presidente suele estar fuertemente vinculada al estado de la economía. Cuando la economía va bien, los mandatarios tienden a ser ratificados, como ocurrió con Clinton en 1996 o Bush Jr. en 2004. En cambio, las recesiones suelen ser letales para las aspiraciones oficialistas, como le sucedió al propio Bush Sr. en 1992.

Hay que reconocer aquí que las percepciones sobre la situación económica son subjetivas y esa subjetividad suele ser más influyente que los indicadores objetivos del desempeño gubernamental. Las personas filtran la realidad a través del lente de sus propias experiencias, valores y expectativas, y basan su voto en cómo sienten personalmente el impacto de las políticas y acciones del gobierno. Por eso, pese a un buen desempeño económico en medio de la crisis, el partido Plataforma Cívica perdió las elecciones polacas de 2014, dando paso a un gobierno autoritario.

En este sentido, un gobierno puede tener logros impresionantes en términos de crecimiento económico, creación de empleo o estabilidad macro, pero si la ciudadanía no percibe que estos indicadores se traducen en mejoras tangibles en su calidad de vida, pueden optar por un cambio de liderazgo. Las percepciones sobre la distribución de la riqueza, la justicia social y el bienestar individual o familiar pueden pesar tanto o más que las estadísticas económicas.

El voto retrospectivo, entonces, se basa en una compleja mezcla de evaluaciones objetivas y subjetivas. Las y los votantes ciertamente toman en cuenta indicadores concretos de desempeño, pero los interpretan mediante sus propias experiencias y expectativas. En este contexto, entonces, aquellos que logran comunicar efectivamente cómo sus políticas mejoran la vida de la gente común, no sólo en teoría sino en la práctica percibida, tienen una mayor probabilidad de ser recompensados con el apoyo en las urnas.

Por supuesto, la cuestión económica no es la única –aunque sí, al parecer, la más frecuente– que las personas toman en cuenta a la hora de votar. En cualquier caso, o, más bien, tratándose de otros asuntos relevantes, aplican las mismas lógicas de valoraciones subjetivas y la (usual) miopía.

¿Qué significan estas explicaciones para las elecciones mexicanas de 2024? El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene índices de aprobación relativamente altos al cierre de su mandato, rondando 58% en abril, según la medición de Alejandro Moreno para El Financiero. Esto contrasta con la baja popularidad de su predecesor, Enrique Peña Nieto, quien dejó el cargo con apenas un 32% de respaldo, aunque lo coloca en condiciones similares a los presidentes panistas. Al final de sus respectivos mandatos, Vicente Fox (2000-2006) tenía una aprobación de alrededor del 64%, mientras que Felipe Calderón (2006-2012) rondaba el 66 por ciento.

En cuanto al desempeño del gobierno, la misma encuesta indica que sólo 28% de las personas valoran positivamente el manejo de la economía, frente a un 42% de las opiniones negativas. Sólo 20% califica positivamente la seguridad pública, frente a un 68% de calificaciones negativas. El rubro mejor evaluado son los apoyos sociales, con 57% de opiniones positivas y sólo 26% negativas. Estos datos sugieren que el aspecto más fuertemente vinculado con la valoración del presidente es su política social. Aunque AMLO ha enfrentado críticas en temas como seguridad y corrupción, la percepción general parece ser que su gobierno ha sido más eficaz en el combate a la pobreza y la desigualdad. Los programas sociales, como las pensiones universales y las becas para estudiantes, aparentemente han generado una base de apoyo sólida entre sectores históricamente relegados.

Por supuesto, la alta aprobación de AMLO no se traduce automáticamente en votos para su partido y sus candidaturas. Las y los electores también evalúan a los perfiles específicos y las dinámicas nacionales y locales, y llegan a tomar sus decisiones con base en los aspectos distintos al desempeño económico o disponibilidad de los programas sociales.

En última instancia, el voto retrospectivo puede verse como un mecanismo de rendición de cuentas. Si los gobernantes saben que su futuro político depende de su gestión, tienen un poderoso incentivo para actuar con responsabilidad y eficacia. Y si la ciudadanía premia a los buenos gobiernos y castigan a los malos con su voto, está ejerciendo su soberanía para moldear el rumbo del país.

Por supuesto, este mecanismo no es perfecto: llega a fomentar políticas cortoplacistas, las personas no cuentan con información completa para evaluar el desempeño gubernamental y, además, suelen evaluar a partir de parámetros y criterios diversos. Aun así, en una democracia representativa, el voto retrospectivo sigue siendo una herramienta fundamental para asegurar que el poder responda ante la voluntad popular. Mientras la ciudadanía siga recompensando los buenos resultados y sancionando los malos en las urnas, los gobernantes tendrán que rendir cuentas. Y ésa es, en esencia, la promesa básica de la democracia.

Con información de Proceso