10 de mayo: entre el ritual social y el clamor de las ausencias

Mario Luis Fuentes

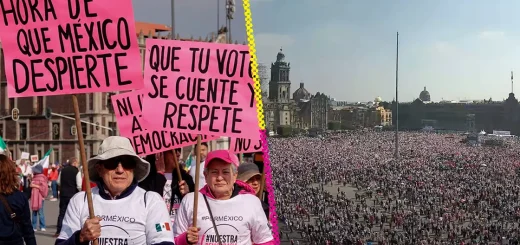

En México, el 10 de mayo, ha devenido para decenas de miles de mujeres, en un ritual inverso al de la fiesta: un día de duelo, resistencia y denuncia. Mientras en numerosos escaparates y en los hogares se despliegan flores, promociones y mensajes de amor, en las plazas públicas se alzan rostros impresos en lonas, palas y fotografías de hijas e hijos desaparecidos. Las llamadas madres buscadoras han resignificado profundamente el Día de las Madres, desplazando su contenido tradicional hacia un acto político de interpelación al Estado. Este desplazamiento es central para comprender la metamorfosis de la maternidad en una sociedad cruzada por la violencia estructural, la impunidad y la fragmentación del pacto social.

Desde una mirada hermenéutica, este cambio de significado puede leerse como un proceso en el que la experiencia vivida, atravesada por la desaparición forzada, genera una ruptura en el horizonte cultural habitual. El sentido común celebra a las madres en su rol de dadoras de vida y afecto, pero las madres buscadoras se presentan ante la sociedad como aquellas que, ante la omisión o colusión del Estado, han debido convertirse en peritas forenses, investigadoras, excavadoras y activistas. Su praxis pone en crisis el relato oficial de protección y legalidad. En lugar de ser celebradas por lo que han dado, exigen justicia por lo que les han arrebatado.

Este fenómeno adquiere aún más profundidad si se aborda desde la fenomenología de la violencia. El cuerpo materno, históricamente simbolizado como refugio, ha sido transgredido por la desaparición de las hijas y los hijos, no solo en el plano físico, sino también en su dimensión simbólica. La madre ya no puede cumplir con la promesa ontológica de cuidado y presencia: sus hijas e hijos se han desvanecido en un limbo legal y material que el Estado no ha querido o podido despejar. Frente a esa ausencia radical, el cuerpo de la madre se pone en marcha para disputar al Estado su función soberana. Pero no desde las armas o la violencia, sino desde la insistencia, la memoria y la búsqueda.

El Estado mexicano, en este contexto, se revela como una estructura que ha fallado en su obligación primaria: garantizar el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de sus ciudadanos. Lo que estamos presenciando es una ruptura profunda de la capacidad de protección del Estado, una erosión de su legitimidad y una descentralización de sus funciones básicas. Las madres buscadoras no sólo tratan de localizar a sus hijas e hijos; confrontan una maquinaria burocrática insensible, e incluso hostil, que ha reducido el drama de las desapariciones a expedientes administrativos sin rostro ni urgencia.

La violencia del crimen organizado, que es responsable de la gran mayoría de las desapariciones, no se sostiene en el vacío. Encuentra su continuidad en la apatía o la complicidad de las autoridades, en la simulación institucional que produce datos sin verdad, y en el abandono sistemático de las víctimas. Como ha señalado la filósofa Judith Butler (2004), la precariedad de ciertas vidas no es accidental, sino estructural: hay cuerpos que se consideran más prescindibles que otros. En México, los cuerpos de las y los jóvenes desaparecidos -campesinas, estudiantes, obreros, migrantes-, se han vuelto desechables. Y con ellos, la palabra materna se convierte en grito político.

La figura de la madre buscadora es emblemática precisamente porque su lucha desborda la individualidad. Cada madre que excava con sus propias manos no sólo busca a sus hijas e hijos, sino que devuelve humanidad a todas y todos los desaparecidos. Transforma el territorio en archivo, la fosa en testimonio y el silencio en reclamo. Su acción performativa -marchar, exigir, nombrar, cavar- es una forma radical de resistencia. En palabras de Emmanuel Levinas (1982), es una respuesta ética ante la mirada de la otra o el otro ausente, un acto de responsabilidad que no espera reciprocidad.

Este nuevo rostro del Día de las Madres revela también un síntoma mayor: la crisis de empatía institucional. No hablamos únicamente de una política pública ineficiente, sino de una desafección ética de las estructuras del poder hacia el dolor ajeno. Las madres buscadoras han denunciado una y otra vez el desprecio con el que son tratadas por ministerios públicos, gobernadores, fiscalías y cuerpos policiacos. En un país que dispone de leyes, algunas de ellas de avanzada en derechos humanos, el trato que reciben estas mujeres revela el abismo entre la normatividad y la realidad. La deshumanización de las víctimas y de sus familiares se normaliza bajo un aparato que ya no sirve al bien común, sino a la gestión del olvido.

Desde la filosofía social, cabe preguntarse: ¿Qué tipo de comunidad política es aquella que tolera la desaparición sistemática de algunos de sus miembros sin movilizar todos sus recursos para impedirlo? ¿Cómo puede hablarse de desarrollo, democracia o bienestar en un país con más de 120 mil personas desaparecidas según cifras oficiales hasta 2024? La violencia no es solo un fenómeno aislado o patológico, sino una forma de organización social encubierta. En este sentido la necropolítica se coloca como el marco en el que ciertos sectores del Estado y del crimen deciden quién vive, quién desaparece y quién es digno de ser llorado.

Frente a esta realidad, el gesto de las madres buscadoras se convierte en un acto de restitución simbólica. Rehumanizar a las hijas e hijos desaparecidos es también reconfigurar la idea misma de justicia. El Día de las Madres, entonces, no puede seguir siendo una fecha de sentimentalismo vacío. Debe transformarse en un espacio de memoria crítica, de interpelación social y de responsabilidad colectiva. Este día representa hoy una grieta entre el discurso hegemónico y la verdad vivida. Las madres buscadoras son las nuevas genealogistas del dolor: no escriben la historia en papel, sino en la tierra removida por sus manos. Cada búsqueda es una resistencia contra el olvido, cada marcha una denuncia de un “Estado inmóvil”, y cada fotografía alzada una proclamación radical de que la vida desaparecida sigue teniendo sentido, nombre y madre.

Investigador del PUED-UNAM

Con información de Aristegui Noticias