Programas sociales aún no logran frenar migración de México a EU

Darren García, Fernanda Monroy, Aníbal García

A lo largo de más de 3 mil kilómetros, desde Tijuana hasta la desembocadura del Río Bravo en el Golfo de México, la frontera norte de México ha sido testigo de la migración indocumentada de personas mexicanas y centroamericanas a Estados Unidos. Sin embargo y por su complejidad, el fenómeno no se mide con exactitud, señalan nueve expertos y expertas en temas migratorios consultados por Contralínea. No obstante, algunos indicadores reflejarían que la cantidad de quienes buscaron el llamado sueño americano en el sexenio de López Obrador habría sido igual a la de sexenios pasados, sin que impacten aún los programas sociales y las mejoras a las condiciones laborales que, además de buscar atender a los más pobres tienen el objetivo de reducir la migración

Primera parte. La migración de personas indocumentadas a Estados Unidos es un fenómeno que no se puede medir con exactitud. Existe mucha información en el vecino país del norte y, en menor medida, en México; pero entre tantas instituciones, documentos y análisis no ha habido técnicas o formas de medición que indiquen con precisión cuántos mexicanos y mexicanas llegan al vecino país del norte de manera no autorizada o indocumentada, aunque algunos indicadores reflejarían estabilidad en el número de migrantes mexicanos sin documentos que se lanzaron en busca del sueño americano en el sexenio pasado que en los gobiernos neoliberales del PRIAN.

Ello, a pesar de que la hipótesis es que con mejores condiciones laborales en el país –como la recuperación del salario mínimo y la prohibición del outsourcing–, así como la instrumentación de programas sociales –a la que se destina casi 1 billón de pesos–, estas cifras habrían disminuido.

Más allá de los números, existen también fenómenos asociados a la migración sin documentos que tampoco muestra indicios de una participación masiva de mexicanos y mexicanas, similar a lo que se vivió en las décadas de 1990 y 2000. Entre esos, las caravanas de migrantes de Centroamérica, en las que es poco frecuente que mexicanos y mexicanas se sumen; o, incluso, los lamentables decesos por accidentes en el tren, por abandono de camiones de carga donde los transportaban los traficantes de personas, o encontrados en el desierto o el río.

Medir la migración es algo muy complicado “debido a la naturaleza del propio fenómeno”, que impide la obtención exacta de datos y hace que se vuelva un tema de estimaciones, explica José Escárcega Castañeda, maestrante en la Universidad Internacional de La Rioja, España, e investigador de temas migratorios.

“Desafortunadamente hay más necesidades de información, que información disponible acerca de los mexicanos en Estados Unidos”, indica también Jorge Santibáñez Romellón, expresidente del Colegio de la Frontera Norte (Colef). Señala que una forma de estimar esta migración es con la encuesta continua de población, del Buró del Censo estadunidense, la cual se realiza personalmente en hogares de aquel país para preguntar las características de éstos y, a partir de ellas, hacer aproximaciones con muestras grandes.

Sin embargo, no hay alguna fuente que mida directamente la migración no autorizada, subraya el académico Santibáñez Romellón, lo cual se debe a que no se puede preguntar cuántas personas –mal llamadas– indocumentadas viven en algún hogar. “Primero, porque es ilegal; es decir, para preguntar acerca del estatus migratorio de las personas, necesitan una autorización de un juez”, añade el también doctor en matemáticas por la Universidad de Louis Pasteur, en Francia.

Por tanto, detalla, la migración indocumentada se calcula por ‘variables proxy’ y técnicas demográficas residuales, como si fuera un descarte: excluyen a quienes nacieron en Estados Unidos, a quienes tienen asistencia social “porque no puedes tener esos programas si no eres residente autorizado o ciudadano”, y “los que te van quedando al final, acaban siendo los indocumentados. […] Esa es la mejor forma de medir a los mexicanos en Estados Unidos”.

Incluso bajo este criterio hay disparidad en las cifras. Por ejemplo, el doctor Santibáñez ha estimado que en Estados Unidos había 4.08 millones de mexicanos y mexicanas no autorizadas en 2018; mientras que el Departamento de Seguridad del Suelo Patrio estadunidense (DHS, por su sigla en inglés), al tomar también como fuente primaria los datos del Buró del Censo, publicó en un documento de abril de 2024 que, para 2018, había 5.54 millones de connacionales en esta situación.

De lo anterior se deriva que la publicación estadunidense identificó 1.46 millones de personas mexicanas más de las que contabilizó el académico del Colef. Al consultarle sobre esta disparidad en las cifras, el doctor Jorge Santibáñez explica a Contralínea que es porque el DHS “considera a los overstayers como no autorizados y los calcula a partir de sus registros”.

El doctor explica que esta situación ocurre cuando, por ejemplo, un turista permanece en ese territorio y no se va tras cumplir el tiempo que tiene autorizado, entonces se considera no autorizado; así como también identifican de esta manera, erróneamente, a quienes solicitan la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Por ello, aclara que el DHS tiene una sobreestimación de las personas no autorizadas.

En cuanto a las fuentes nacionales, advierte: “en México la verdad es que no hay muchas fuentes” que midan la migración. Una de ellas es la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid); sin embargo, menciona que pueden estar desfasadas o no incluir preguntas que ayuden con la precisión de la medición. “En general, hay mucha pobreza de información en los lugares de salida”, añade.

Y señala: “las fuentes estadunidenses son mejores, sí, porque el migrante está allá. No es que las fuentes mexicanas sean más malas, es que no tienes a quién preguntarle. Ya se fueron los migrantes y a veces se fue toda la familia. Entonces, medir la migración en México [se hace de] una forma muy indirecta”, reconoce Jorge Santibáñez.

Por su parte, José Escárcega dice a Contralínea que se debería poner atención en analizar qué empresas absorben “toda esta fuerza de trabajo irregular”, pues ellas tendrían que ser quienes reportan su personal. “Justamente no lo reportan porque son ilegales, [sic] y si fueran legales tendrían que reconocer derechos. Si reconocen derechos, pierden competitividad”; por tanto, será difícil saber con exactitud esta cifra, “porque la naturaleza del fenómeno [migratorio] es esa: mantener bajos los salarios”.

Lo anterior se entiende, continúa el también especialista en historia económica, como parte del paradigma neoliberal de la migración: pretende establecer la libertad comercial de todo, menos la laboral. Ello, “porque precisamente lo que se está atacando es un problema de rentabilidad, ¿y cómo haces más rentable que un migrante trabaje en tus campos? Pues haciéndolo irregular”.

El doctor Santibáñez ejemplifica: “hay 5 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos. Y hay 330 millones de estadunidenses. Entonces, estadísticamente para encontrar a un migrante necesitas visitar 100 casas, 1 mil casas. O sea, es como encontrar una aguja en un pajar, y primero hay que encontrar el pajar. […] O sea, no es fácil estadísticamente medir la migración porque no tienes acceso directo al migrante. Por eso es que usas todos estos mecanismos”.

Otra manera para aproximarse a la cifra, agrega, es aplicar encuestas de flujo migratorio de manera directa en la frontera donde cruzan. Menciona que el Colef diseñó una, aplicada durante 30 años bajo el nombre de Encuesta sobre Migración Internacional en la Frontera; sin embargo, se suspendió “por falta de recursos y también un poco porque en el Colegio no hubo quién liderara el proyecto”.

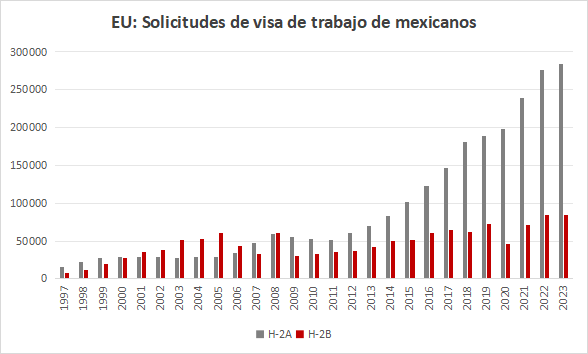

Para Luis Enrique Calva, doctor en ciencias sociales con especialidad en estudios regionales por el Colef, la migración también puede explicarse por el aumento en visas de trabajo temporal que se otorgan desde Estados Unidos, conocidas como H2A, para la agricultura, y H2B, para otras actividades. “Si bien no ha crecido, o al menos percibimos que no ha crecido el stock de personas mexicanas que viven en Estados Unidos, sí ha crecido esta población que va y viene, pero con documentos”.

El doctor Santibáñez difiere con esta medida como indicador de la migración, puesto que las visas dependen de la disponibilidad de trabajo de Estados Unidos: “es el que tiene la llave y es el que define si la abre o la cierra”, explica. De tal manera que, si crece mucho o poco el número, responde a las necesidades de mano de obra de la nación estadunidense y no al fenómeno migratorio en sí.

Hace 15 años la curva se aplanó

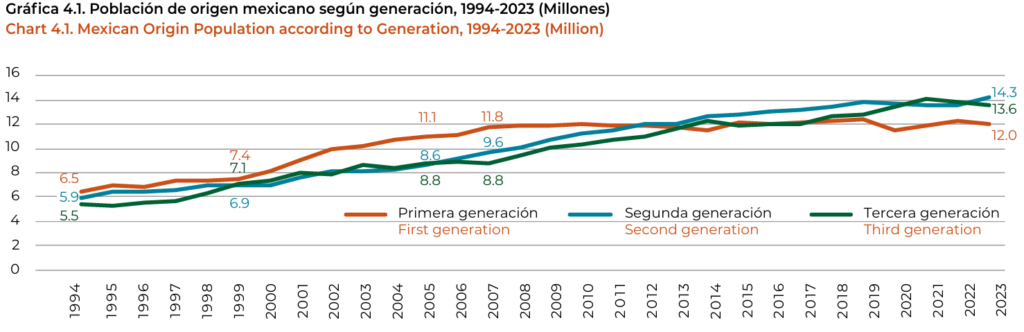

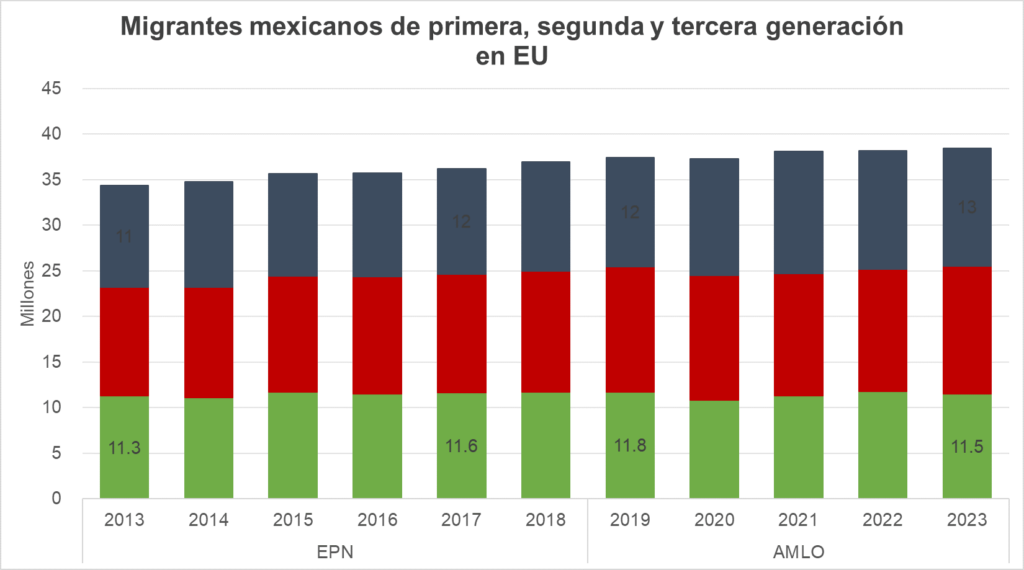

Entre la diversidad de fuentes que pretenden explicar el tema migratorio de personas mexicanas hacia Estados Unidos, sobresale la cifra de cuántos connacionales de primera generación, migrantes, viven en aquel país; aunque, nuevamente, existe una variación de datos según qué institución o dependencia haya hecho los cálculos, así como el país de origen, incluso cuando son tomados de la estadunidense Encuesta Continua de Población.

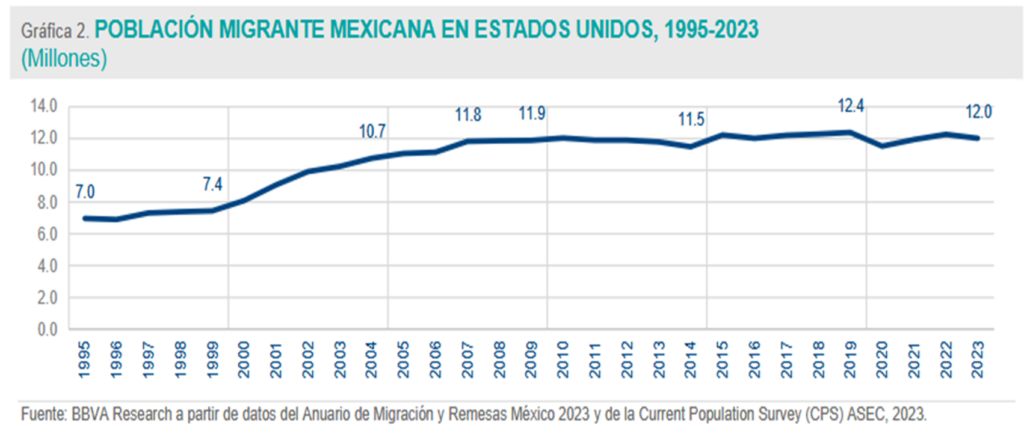

En México, se ha realizado investigación sobre este tema a través de la colaboración entre el Consejo Nacional de Población (Conapo), Fundación BBVA y BBVA Research. De acuerdo con su Anuario de migración y remesas, publicado en diciembre de 2024, para 2023 había 12 millones de migrantes viviendo en aquel país, una pequeña disminución en comparación con los 12.4 millones que había en 2019.

Fuente: Anuario de migración y remesas 2024. BBVA y Conapo.

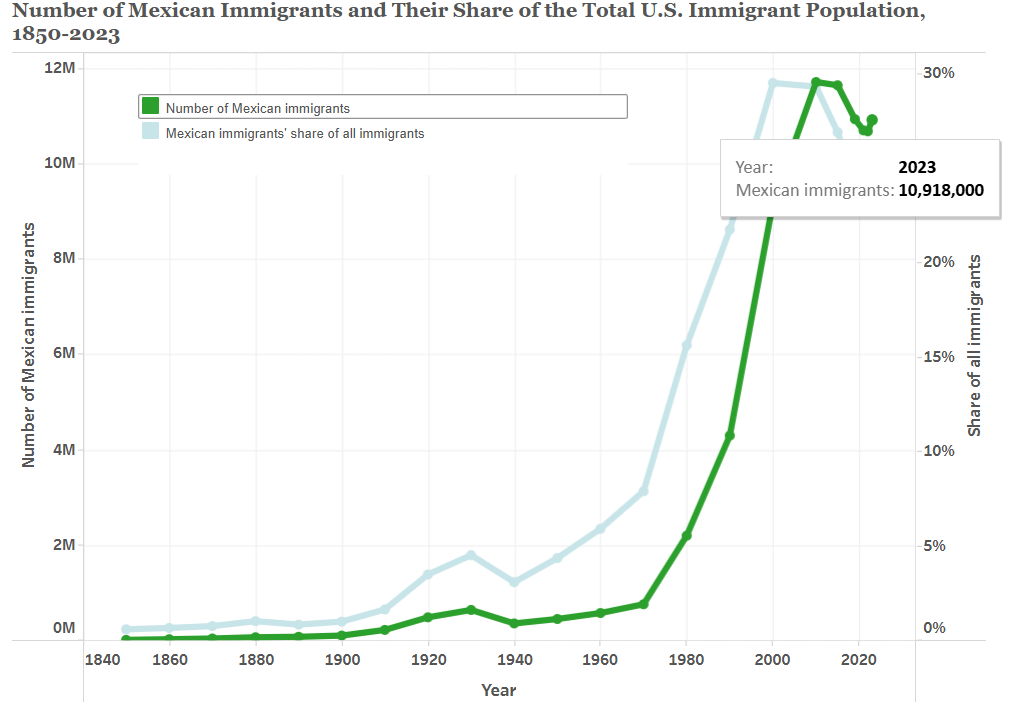

Por su parte, uno de los referentes en cuanto a temas migratorios en Estados Unidos es el Instituto de Política Migratoria (IPM). Éste ha publicado que, en 2023, en el vecino país del norte vivían 10 millones 679 mil mexicanos y mexicanas de primera generación; igualmente, refleja una disminución respecto a los 10 millones 932 mil de 2019.

Fuente: Instituto de Política Migratoria estadunidense.

La diferencia de datos se muestra en estas dos publicaciones. Y va más allá. Al ingresar a la base de datos del Buró del Censo de Estados Unidos, Contralínea obtuvo que en 2023 vivían 11.5 millones de personas mexicanas migrantes en aquel país. De igual manera, se nota una baja en comparación con 2019, cuando se identificaron 11.8 millones.

Fuente: elaboración propia con datos del Buró del Censo de Estados Unidos.

A pesar de la disparidad de números entre cada una de las revisiones a dicha base de datos, resalta que en los tres se evidencia la disminución, aunque muy mínima, de mexicanas y mexicanos migrantes que viven en aquel país.

Pero esto tiene su origen en la crisis financiera de 2008. Desde entonces, prácticamente se observa el mismo número de esta población viviendo allá; contrario a lo que sucede con los de segunda y tercera generación, que han ido en aumento.

El Instituto Belisario Domínguez –de la Dirección General de Finanzas del Senado de la República– ha investigado este fenómeno. En su Nota estratégica 249, en enero de 2025, hizo una comparación de cómo ha evolucionado la migración mexicana a Estados Unidos, dividida según sexenios presidenciales.

Si bien concluyen, con base en datos del IPM, que al menos desde 2010 se ha visto una reducción en el número de mexicanos y mexicanas que residen en Estados Unidos, también recalcan: cuando se divide por sexenios, el de López Obrador es que el presenta la disminución más baja (0.46 por ciento) en comparación con el de Peña Nieto (0.57 por ciento) y Felipe Calderón (0.63 por ciento).

El documento analiza a partir de 2010, por lo que hasta 2012, solo contempla tres años del gobierno de Felipe Calderón. El de Enrique Peña Nieto sí tiene una representación completa (2013-2018); no obstante, al llegar hasta 2023, tampoco aborda todo el periodo de López Obrador, pues falta lo ocurrido en 2024, su último año.

Y los porcentajes se explican de esta manera. Según datos del Instituto de Política Migratoria (IPM), en 2010 había alrededor de 11.7 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, que bajaron hasta 11.5 millones en 2012, es decir, una reducción de 0.63 por ciento.

Respecto al inicio de Peña Nieto, en 2013, la cifra se mantenía en alrededor de 11.5 millones de connacionales de primera generación en aquel país, número que disminuyó hasta 11.1 millones para 2018, una caída de 0.57 por ciento.

Y en lo que respecta al periodo de López Obrador los datos son parciales, en 2019 se contabilizaron 10.93 millones de personas en esta situación. Para 2023, un año antes de que dejara el cargo, había 10.91 millones, lo que significa una baja de 0.46 por ciento.

Con estos resultados, el artículo del Instituto Belisario Domínguez, que ya no se encuentra disponible en la web, afirma que si bien hubo una disminución de personas mexicanas migrantes que viven en Estados Unidos, la reducción más lenta se dio, con los datos disponibles hasta 2023, en el periodo de López Obrador.

Fuente: elaboración propia con datos del doctor Luis Enrique Calva.

Migración México-Estados Unidos: histórico sube y baja

Las necesidades de mano de obra mexicana por parte de Estados Unidos explican en buena parte la migración de connacionales hacia ese país. No es un fenómeno nuevo. Al menos desde inicios del siglo XX se han desarrollado diversos movimientos de población tanto por acuerdos binacionales como con llegadas indocumentadas cuando éstos dejaron de ser firmados.

Uno de los primeros antecedentes de una migración pactada entre las dos naciones fue en 1909, explica un artículo de la revista Migración y desarrollo de 2007. En ese entonces, cuando Porfirio Díaz estaba en su último año dictatorial, antes de la Revolución, acordó con el presidente estadunidense, William H Taff, el movimiento de 1 mil trabajadores mexicanos hacia sus campos de betabel.

Años después, con el estallido de la Primera Guerra Mundial y la entrada de Estados Unidos en ella, el gobierno –por presiones externas debido a la escasez de obreros estadunidenses, enlistados en el Ejército– cambió en junio de 1917 sus leyes anti migrantes analfabetas para que, de manera temporal, mexicanos pudieran llegar al sector agrícola, continúa el texto del doctor Jorge Durand, investigador del fenómeno migratorio entre ambos países norteamericanos.

Este momento incluso provocó que los mexicanos fueran reclutados por el ejército estadunidense y enviados a la guerra. Aproximadamente 60 mil fueron parte de esto, de acuerdo con el documento. Ello provocó, a su vez, que la gente buscara huir del vecino país del norte para retornar a México.

No obstante, ya en las décadas de 1920 y 1930, ocurrió el periodo del ‘enganche’, que “dejaba en manos de particulares la contratación, traslado, salario, control interno de campamentos y carga de trabajo”, que derivó en la explotación extrema de trabajadores mexicanos, contratos injustos, endeudamientos, pobres condiciones de vida o trabajo infantil.

Otra consecuencia fueron las deportaciones masivas, que no ocurrieron con otras comunidades; lo cual evidenció –concluye Jorge Durand– “que es la demanda [de empleos] la que impone el ritmo migratorio” y que cuando no hay trabajos, el flujo y cantidad de mexicanos en Estados Unidos baja, sea por deportaciones, retornos voluntarios o dificultad para cruzar la frontera.

Tras este periodo, el siguiente hecho de migración negociada es por el famoso Programa Bracero, un acuerdo entre México y Estados Unidos, por causa de la Segunda Guerra Mundial, que entre 1942 y 1964 movilizó a cinco millones de trabajadores temporales al vecino país del norte y que cambió la migración, de ser familiar, de larga duración y con dudosa situación legal; a “un proceso legal, masculino, de origen rural y orientado hacia el trabajo agrícola”, donde se reconoció “la existencia de un mercado de trabajo binacional”, enfatiza el artículo.

Aunque el autor califica la época como exitosa, también reconoce que presentó problemas como que, durante el mismo periodo, 5 millones de mexicanos no autorizados (indocumentados) –prácticamente la misma cantidad que los legales– también ingresaron a Estados Unidos. A esto se suma que los salarios en aquel país se abarataron y en México dejó de haber mano de obra en ciertas zonas; y en otros lugares “el trabajador estaba sometido a las condiciones del empleador”, como ocurría en la época feudal.

Pero una vez concluido este acuerdo, “viene una etapa de migración indocumentada que se le llama también la etapa de la ‘no política’, porque se hacían de la vista gorda, por decirlo de otra manera, en Estados Unidos, acerca de la migración indocumentada y entonces había un proceso de ida y vuelta bastante fluido”, explica Raúl Delgado Wise, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Pensilvania.

Y es así como se llega a la etapa neoliberal, cuando la migración hacia Estados Unidos “crece de manera exponencial, como nunca había crecido, y esto tiene que ver con el cambio estructural” en México y diversos países desarrollados a nivel global, detalla a Contralínea el doctor.

De manera general, expone: “en México, a raíz de las reformas estructurales, se desmantela y se desarticula el aparato productivo del país y esto genera una importante masa de población que no tiene acceso al trabajo”. Con el tiempo la informalidad llega aproximadamente al 60 por ciento; circunstancias que alimentaron la necesidad de las personas mexicanas para abandonar su país de origen y dirigirse hacia Estados Unidos.

Estados Unidos: interdependencia con doble rasero

“La migración irregular [no autorizada] no es un acto criminal, sino es una política de Estado” por parte de la nación estadunidense, señala Raúl Delgado Wise. Agrega que “entre 2000 y 2018, los inmigrantes cubrieron 11.3 millones de 20.3 millones [de empleos] de la demanda laboral en Estados Unidos. Este país depende de los migrantes por el envejecimiento de su población. Sin embargo, debido a que sólo se otorgan 140 mil visas de trabajo al año, de los 11 millones de puestos de trabajo, solo 2.5 [millones] pudieron haber sido legales, por lo que hay un déficit de 8.5 millones de visas para cubrir la demanda laboral”, expone el investigador, experto en el ámbito migratorio.

Este señalamiento es ampliamente compartido por los demás entrevistados. Paulo Humberto Leal Villegas, doctor en economía internacional por la UNAM, añade que la frontera se endurece o flexibiliza de acuerdo con las necesidades de Estados Unidos.

Entrevistado por separado, Bruno Felipe de Souza –doctor en ciencia política por la UNAM– coincide en que la frontera se mueve de acuerdo con el mercado laboral. Así se explica desde el Programa Bracero, “que llevó a más de 1 millón de [trabajadores] agrícolas a los campos de cultivo” en diferentes entidades de Estados Unidos.

El doctor Paulo Leal explica que cuando Estados Unidos vive crisis, se cierran las fronteras: “demanda menos exportaciones de México, [y] fortalece la vigilancia en la frontera”; pero, al siguiente año de la crisis, “la relación productiva con México se vuelve más fuerte, es decir, México se convierte en la clave de la salida de la crisis para Estados Unidos”. Por lo tanto, la relación ya es de una interdependencia estructural.

“Eso pasó en 2009, eso pasó en 2021 y en menor medida pasó también en 2001. Es decir, […] esta gran disponibilidad de mano de obra barata le sirve a Estados Unidos para reducir sus costos. Entonces, sí hay una ciclicidad que tiene, pero que va con un rezago. No es en el año de la crisis, sino un poquito después”, como se ha visto ahora, que el país se convirtió en el socio comercial número uno del vecino país del norte, complementa el economista.

Asimismo, resalta que el bono demográfico estadunidense “va de salida, es decir, próximamente Estados Unidos va a enfrentar un problema de que va a haber mucha gente jubilada, pensionada y no necesariamente va a haber mano de obra”; por tanto, cobra importancia el trabajo mexicano, sea legal o ilegal, “porque hacen esos trabajos que los blancos no quieren hacer”.

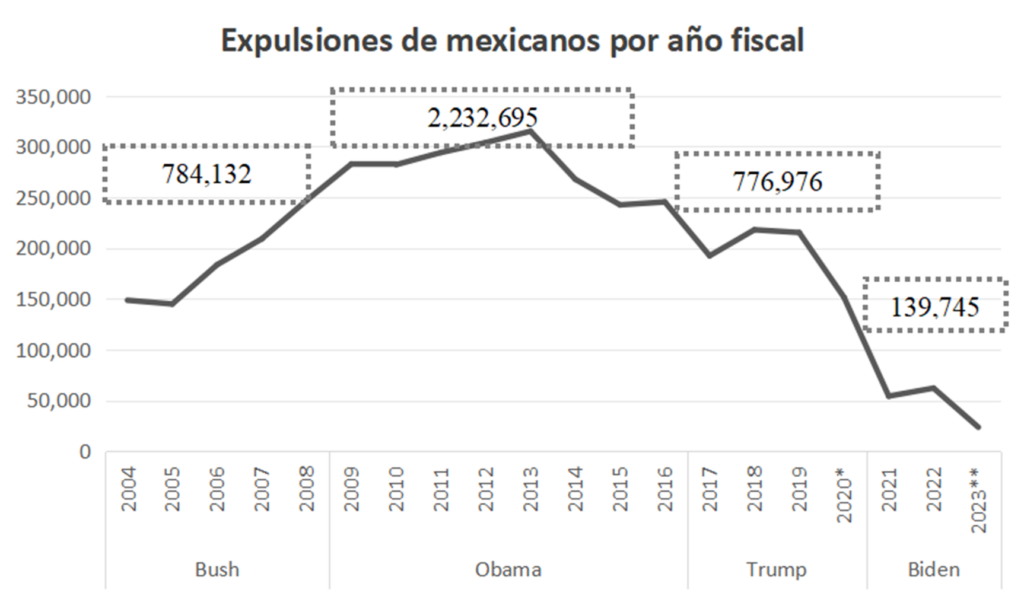

Lo anterior se comprende a través de los momentos en que incrementaron, y últimamente bajaron masivamente las deportaciones de personas mexicanas inmigrantes desde Estados Unidos, parte de una política anti-migratoria disfrazada como económica.

Con el republicano George W Bush (2001-2009), las “expulsiones”, o deportaciones, pasaron de 150 mil por año en 2004, a más de 250 mil en 2008. De acuerdo con estadísticas del DHS, su segundo mandato (2004-2008) sumó 784 mil 132 personas deportadas. En su gobierno (2001-2009), la restricción fronteriza se derivó de los ataques contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.

En el siguiente mandato se rompieron muchas estadísticas. La administración de Barack Obama (2009-2016) deportó a 2 millones 232 mil 695 de personas mexicanas. Esto se dio en la coyuntura de la crisis financiera de 2008.

Y a pesar de todo el movimiento para expulsar a personas migrantes mexicanas y latinoamericanas, al menos desde 2013 se observa que esta política comienza a aligerarse. Ese año (2013) se llegó a deportar más de 300 mil personas, pero bajó hasta poco menos de 250 mil en 2016.

Ya en 2017, se desplomaron las deportaciones de personas mexicanas inmigrantes que vivían en el vecino país del norte. De las poco menos de 200 mil personas que expulsaba el primer gobierno de Donald Trump, se redujeron hasta casi 50 mil en 2020, lo que también coincide con la aparición de la pandemia por Covid-19.

La tendencia a la baja se ha repetido en la administración del demócrata Joe Biden. En general, el incremento en deportaciones de connacionales se da poco después de momentos de crisis en la seguridad o economía de los Estados Unidos; sin embargo, años después de sufrir los efectos de la crisis financiera de 2008, sumado a lo que provocó la Covid-19, expulsaron a menos mexicanos y mexicanas, a la vez que comenzaron a necesitar más de su trabajo, por cierto, precarizado, argumentan diversos entrevistados para este semanario.

Fuente: elaboración propia con datos de DHS

* A partir de 2020 la metodología cambió de Alien Removal a Noncitizen removals

** Dato parcial de octubre de 2022 a mayo de 2023

De tal manera, el doctor Santibáñez Romellón engloba esta interdependencia de la siguiente manera: “si Estados Unidos abriera más la llave [de empleo], se movería más” el número de visas de trabajo temporal. “La gente no migra de manera indocumentada por deporte, migra de manera indocumentada porque no tiene otra opción”.

Con información de Contralínea