Estigma, represión y violencia: la larga y conflictiva historia entre el Gobierno y los normalistas

Alejandro Santos Gil

Un estudiante de 23 años, Yanqui Kothan Gómez Peralta, asesinado por la policía estatal; un agente fugado por el crimen con la ayuda de las autoridades y otros dos detenidos; la dimisión de dos altos cargos de la política de Guerrero; una fiscal general en rebeldía contra la voluntad de la gobernadora; disturbios con coches en llamas; una crisis política que se agrava cada día y, como telón de fondo, la desaparición hace casi una década de 43 alumnos de los que no se ha vuelto a saber nada. Desde hace dos semanas, el caso Ayotzinapa da tumbos en los despachos de las instituciones guerrerenses, en las calles, en el Palacio Nacional, en la campaña electoral.

Son las últimas páginas de una larga y antagónica relación entre el Gobierno mexicano y las escuelas normales rurales: un relato de extremos opuestos marcada por el estigma, la represión y la violencia que hunde sus raíces en la historia, desde la fundación de las academias hace un siglo. Este es un recorrido a través de ese conflicto, avivado estos días por el asesinato de Gómez Peralta y el estancamiento de la investigación sobre los 43.

Las escuelas normales rurales, hijas de la Revolución Mexicana, nacieron en 1922 como una estrategia para acercar la educación al México campesino, analfabeto, mísero, indígena: la mayoría de la población, en esa época. “Fueron puntas de lanza para llevar la educación al campo”, sintetiza el profesor Carlos Illades, uno de los mayores expertos del país en la historia de los movimientos sociales y la guerra sucia. También, señala el investigador, “son un elemento de movilidad social muy importante en sociedades con grandes carencias económicas”. Los jóvenes estudian en los centros y luego regresan a enseñar lo aprendido a sus pueblos, bajo la idea de devolver algo a la comunidad y garantizar la enseñanza de las siguientes generaciones.

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/ESHQK4RTMJFOPDN7ESPCGRTVOQ.jpg)

Desde su origen estuvieron marcadas por una fuerte conciencia de clase, cuando la lucha de clases o el sindicalismo todavía eran conceptos de peso en el vocabulario político. Con la marcada ideología de las escuelas, orientada desde los primeros días al socialismo que avivó la Revolución, “la estigmatización y el acoso” de las autoridades, las clases altas o la Iglesia estuvieron presentes desde el principio, apunta Luis Hernández, autor del libro La pintura en la pared. Una ventana a las escuelas normales y a los normalistas rurales (Fondo de Cultura Económica, 2023). Un obispo las calificó como “escuelas del demonio”. La criminalización sistemática condujo a que el conflicto y la protesta se tatuaran en la piel de aquellos estudiantes, agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).

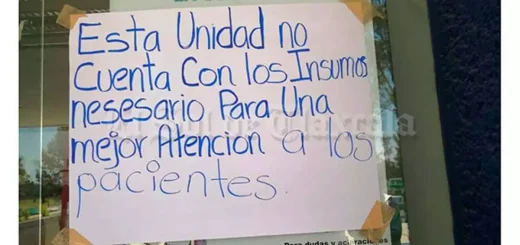

Para Hernández, hay dos hechos que ayudan a explicar la personalidad de las normales rurales. “Primero, son escuelas para pobres, en muchas ocasiones sus alumnos no tienen ninguna otra opción de estudios”. Segundo, el internamiento en los colegios, donde los estudiantes duermen, comen, hacen deporte: viven inmersos en la ideología que se enseña en sus aulas, criticada como adoctrinamiento por los expertos en educación. “Al mismo tiempo las normales rurales están muy castigadas presupuestalmente, se da más dinero a los caballos del Ejército o la policía que a ellos, la alimentación es muy precaria, las condiciones de vida en las escuelas también. Los muchachos tienen una cultura política muy radical para garantizar su supervivencia”, añade.

“Nidos de guerrilleros”

En su origen, muchos de los profesores se implicaron en la reforma agraria contra caciques y hacendados. Encargados de difundir la palabra en los pueblos, fueron brutalmente reprimidos a pesar de que el presidente entonces, Lázaro Cárdenas, fue uno de los grandes promotores del derecho a la tierra. “Los maestros rurales eran los intelectuales orgánicos de las comunidades campesinas, muy fácilmente chocaban con los intereses creados. Estamos hablando de un México que conservaba en el mundo rural unos intereses muy retrógrados, con una disputa entre la Iglesia Católica y el Estado. Había una persecución contra ellos [los normalistas] verdaderamente salvaje, especialmente entre 1934 y 1940 [durante el sexenio de Cárdenas]. Les cortaban las orejas, los empalaban, a las maestras las cortaban los pechos, las violaban…”, enumera Hernández, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada.

En 1968, los normalistas se unieron a la lucha estudiantil, una promesa de cambio en un país que no se había librado de la mano de hierro de militares y caudillos a pesar de la Revolución. El movimiento fue reprimido con brutalidad, acallado en la plaza de Tlatelolco del Distrito Federal por soldados que masacraron a centenares de jóvenes, una cifra que el PRI se encargó de ocultar y nunca ha sido aclarada. El presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), para terminar de pulverizar la disidencia que se aprendía en aquellas aulas, clausuró la mitad de las normales rurales, recuerda Hernández. Las consiguientes protestas desembocaron en la expulsión de cientos de estudiantes y maestros. Hoy quedan menos de 20 normales rurales.

La represión política de las décadas de 1960 y 1970, sumada a la pobreza extrema de los alumnos que aprendían a reclamar su derecho al pan y la tierra en aquellas escuelas, sembraron el terreno para que tanto estudiantes como profesores se unieran a las filas de las guerrillas que brotaban en el México campesino. Nombres como Arturo Gámiz, maestro rural y comandante del Grupo Popular Guerrillero de Chihuahua, principal cabecilla del asalto al Cuartel Militar de Madera, el gran hito de la lucha armada izquierdista del país. O Lucio Cabañas, el egresado emblema de Ayotzinapa, líder del Partido de los Pobres en esos días de escaramuzas en la sierra de Guerrero. “La cantidad de desaparecidos políticos que hay en la década de los setenta y los ochenta que son maestros rurales es enorme”, afirma Hernández. De las normales rurales, sin embargo, también salieron otros perfiles más moderados, como el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Las élites del país orquestaron una campaña contra las escuelas, defiende el experto. Las llamaban “madrigueras de comunistas” o “nidos de guerrilleros”. El estigma creció y se volvió la etiqueta más habitual para definir a los normalistas que, en medio de ese clima, adoptaron la confrontación como herramienta. “La violencia es el lenguaje de la política en México y es un lenguaje bastante eficaz. Puede no simpatizarnos, pero, por otro lado, parece inevitable”, opina Illades, que ha investigado abundantemente el fenómeno.

Violencia y antipatía

El 26 de septiembre de 2014, el nombre Ayotzinapa se convirtió en sinónimo de uno de los mayores crímenes de Estado de México, como ha reconocido el actual Gobierno. 43 estudiantes de la escuela fueron secuestrados en Iguala, Guerrero, por el grupo criminal Guerreros Unidos y la policía. Solo han aparecido los restos óseos de un par de ellos. Del resto, nada se sabe. Los normalistas de Ayotzinapa y los familiares de las víctimas han pasado la década desde entonces en la calle para exigir la resolución del caso, una investigación estancada y sin esperanzas en el horizonte. En el país, son un equivalente a lo que en Argentina representan las madres de la plaza de Mayo, referentes en la búsqueda de desaparecidos.

Sin embargo, “en Guerrero, y concretamente en Chilpancingo, hay sentimientos bastante ambiguos en relación con los normalistas”, sostiene Illades. “Desde Ciudad de México los puedes ver de una manera, pero allí sí les preocupa el nivel de violencia que pueden alcanzar. Obviamente no es una violencia digamos criminal, pero sí de destrucción de cosas, y están bastante curtidos en la lucha callejera. La población civil no les tiene una simpatía particular, los ven con temor”, abunda.

En 2011, por ejemplo, la policía de Guerrero mató a dos alumnos de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría, durante el bloqueo de una autopista, una práctica habitual en el repertorio de protestas de los estudiantes, que fue violentamente desalojado. Tres semanas después, recuerda Illades, los jóvenes prendieron fuego a una gasolinera en respuesta, provocando la muerte de uno de los empleados. En febrero de 2022, para presionar al Gobierno y que avanzara en la investigación sobre los 43, los normalistas estrellaron un tráiler sin conductor contra una caseta de cobro en Palo Blanco, en una zona con puestos de comida. No hubo heridos, pero faltó poco. En el otro extremo, las fuerzas de seguridad han asesinado a 11 normalistas de Ayotzinapa (sin contar a Gómez Peralta ni los 43), cuenta Hernández.

La relación entre López Obrador y los normalistas es paradójica. El presidente hizo suya la causa durante la campaña electoral de las elecciones de 2018, cuando prometió que resolvería el caso, pero durante su Administración no se han producido avances significativos y el diálogo con los familiares de los 43 se encuentra en un punto muerto. Los parientes exigen la entrega de documentos de inteligencia militar que poseen información clave para desenmarañar el caso, de acuerdo con el grupo independiente de expertos (GIEI) que investigó por años el crimen (y abandonó México en julio, frustrado ante la negativa de las autoridades a colaborar) y el exsubsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. El Ejército niega la existencia de los archivos, respaldado por López Obrador.

“Creo que la investigación va a una especie de callejón sin salida. López Obrador ya dejó claro hace meses, y todavía más claro con la separación de Encinas del cargo, que no iba a ir más adelante en el caso Ayotzinaba. En conjunto lo manejó muy mal a lo largo del sexenio, porque creó expectativas sobre algo que era muy dificil de resolver. Lo volvió no un problema del Estado, sino una promesa de campaña, un asunto político, y acabó cargando con lo que había hecho [el presidente entre 2012 y 2018, Enrique] Peña Nieto. Por el lado del Gobierno no va a avanzar”, concluye Illades. El académico considera también que la desaparición de los 43 ha perdido “mucha de la atención pública”, que resurge cuando ocurren hechos excepcionales como los de estos días, “pero el resto del tiempo se le está dando vuelta a la página, y creo que es por lo que apuesta el Gobierno”.

El presidente, mientras afirma que se reunirá con las familias de los 43 sin especificar cuándo, aprovecha sus conferencias diarias de prensa para minar la imagen de los normalistas, que el 6 de marzo echaron abajo una de las puertas del Palacio Nacional mientras se celebraba la Mañanera para exigir una comparecencia con López Obrador. Desde ese día, ha tachado a los estudiantes de “fresas” (niños ricos) en comparación con él mismo (de un origen más acomodado que los jóvenes). También dijo que los normalistas y los parientes de los 43 están siendo manipulados.

“Me parece, por lo menos, una desconsideración muy grande. Los padres de los 43 son nuestros modernos héroes cívicos, han rechazado sobornos, amenazas y siguen exigiendo el esclarecimiento de los hechos. Cuando desde el Gobierno federal hay una política deliberada de manchar a los actores, se pierde el control de la situación y pasan cosas como lo que sucedió con Yanqui Kothan. Es la consecuencia inmediata de ese proceso de descalificación, abres la caja de Pandora y salen monstruos”, añade Hernández. “Morena específicamente y el obradorismo de manera un poco más amplia no toleran los movimientos sociales independientes. Los estudiantes de Ayotzinapa son irreductibles porque parte de su éxito es la movilización permanente: si les resuelves algo, luego viene otra demanda. López Obrador quiere gente con la que sentarse y pactar. La independencia, de entrada, les perturba”, matiza Illades.

Hay dos formas hegemónicas de leer el normalismo. Una, que ve la enseñanza en las normales rurales agujereada de carencias, anacrónica y anclada en los postulados dogmáticos del viejo socialismo. Otra, que cree en ellas como la única oportunidad de una formación académica, por débil que sea, para muchas poblaciones. Las dos visiones tienen su parte de razón. Hernández lo resume así: “El normalismo es una comunidad imaginaria con estudiantes, egresados, familiares… Para esas comunidades el que los muchachos salgan a estudiar es sacarse la lotería, escapar al círculo de la pobreza. Con suerte, regresan y se comprometen con la comunidad, y eso no lo entiende el Gobierno federal. Ese es el tejido comunitario con el que están chocando. Así se explica como después de 10 años y todo lo que ha pasado, ahí siguen”.